観葉植物につく「トビムシ」の発生原因と対処法・防止法を解説

観葉植物には多くの害虫が発生しますが、その中でもぴょんぴょん飛び跳ねて目立ちやすいのが「トビムシ」です。お部屋のおしゃれアイテム、癒しアイテムとして観葉植物を置いているのに、植物の周りをトビムシが飛び跳ねていたらおしゃれ効果、癒し効果よりも不快さのほうが上回ってしまいます。

当記事では、観葉植物につくトビムシの発生原因や対処法、予防法を紹介します。トビムシを駆除したいという方は、ぜひ参考にしてください。

プランやレイアウト、

お見積りのご相談は無料!

【目次】

1.観葉植物につく「トビムシ」とは?

トビムシは数ミリ程度の大きさで、種類によって白色や赤色、黒色などさまざまな色のものがいる小さな虫です。羽がないため飛べないものの跳躍器というバネ状の器官を持ち、ぴょんぴょんと跳ねて移動します。身の危険を感じた際には数十cm飛び跳ねることも可能です。

土壌に生息し、土中のバクテリアや腐葉土などを食べるため、観葉植物を害することは基本的にありません。土壌のバクテリアを食べて有機物を分解するため、観葉植物にとっては害虫ではなくむしろ益虫といえる存在です。観葉植物に害はないと言っても、人間からすると飛び跳ねるさまを不快と感じることもあるでしょう。

2.トビムシによる観葉植物への影響

トビムシは湿度が高くじめじめした環境を好む虫です。そのため、お風呂場や洗面所のほか、室内に置いた観葉植物の鉢土に発生することがあります。観葉植物に対して直接的な影響を与えるケースは稀ですが、完全に無害なわけではありません。

ここでは、トビムシによる観葉植物の影響について解説します。

2-1.景観が悪くなる

もっとも大きな被害は、観葉植物の見た目が悪くなることです。観葉植物は、美しさからインテリアの1つとして飾っている方も多いでしょう。その根元に肉眼で確認できるサイズの小さな虫が大量に湧き、びょんびょん飛び跳ねたりうじゃうじゃと動いたりしていると、嫌悪感を覚えることは避けられません。せっかくのグリーンインテリアが台無しです。観葉植物への直接的な害はなくとも、不快な気持ちにさせる点で大きな被害だと言えます。

2-2.作物・植物が食べられる

トビムシは基本的に植物自体には害をなさない虫として知られていますが、中には植物や作物を食害する種類も存在します。

たとえば、ヤギシロトビムシやキボシマルトビムシは、農作物や植物の種子や幼苗、子葉などを食害する種類です。食害されると全体の収穫量が減るほか、被害に遭った植物は抵抗力が低下して健全に生長できなくなる恐れがあります。

観葉植物についた場合も、トビムシの種類によっては食害されて葉や茎、根などが傷む可能性はゼロではありません。食害や吸汁の被害に遭うと、見た目が悪くなるだけでなく株の健康も損なうため、十分な注意が必要です。

3.トビムシが観葉植物に発生する原因

たとえトビムシが無害であっても、観葉植物に湧いている様子は気持ちの良いものではありません。発生を防止するためには、トビムシが湧く原因を知っておくことが必要です。

ここでは、トビムシが発生するおもな原因について解説します。

3-1.土が湿っている

トビムシは湿った環境を好むため、室内に入り込んだときに観葉植物があれば、湿った環境を求めて土に棲みつきます。ただし、土に入り込んでも、ほどよく乾燥していれば繁殖は抑えられるでしょう。

水やりのしすぎなどで土がじめじめした状態が続くと、トビムシにとって快適な環境が整い、繁殖する可能性が高くなります。

3-2.日当たりが悪い

観葉植物を管理している場所の日当たりが悪いことも、トビムシが繁殖しやすくなる原因の一つです。日当たりが悪いと土の水分の蒸発量が減り、植物も光合成をしないため土から吸収する水分量が減ってしまいます。土の乾きが遅くなりじめじめした状態が続くことで、トビムシが繁殖しやすくなります。

3-3.風通しが悪い

トビムシ発生の原因には、風通しの悪い環境で管理していることも挙げられます。窓を開けることがほとんどない部屋に観葉植物を置いていると、風によって土の水分が蒸発しないため、じめじめした湿気の多い土の状態が続いてしまいます。湿度の高い場所を好むトビムシの格好の住処となり、大量に繁殖する原因となるでしょう。

3-4.土に有機質が多い

トビムシは、土中に存在するバイクテリアや細菌を食べて生きています。黒土や堆肥、腐葉土、ピートモスなど有機質の土にはバクテリアや細菌がたくさんいるため、有機質の土で観葉植物を育てている場合は、トビムシが発生しやすいのが特徴です。赤玉土や鹿沼土、日向土、パーライトなど無機質の土を使うことで、トビムシの発生を抑えられます。

ただし、たとえ無機質な土を使っていても、有機質が多く含まれた肥料を頻繁にあげていると、有機質の土を使っている状態と同じになってしまいます。トビムシが発生しやすくなるので、使用する肥料の種類にも注意しましょう。

3-5.土が古い

何年も同じ土を変えずに使っている、古くなった土を消毒して再利用しているなど、観葉植物に使っている土が古いことも、トビムシの発生要因の1つです。

新しい土は、小さな土の粒がくっついてかたまりになった団粒構造をしています。かたまりの間に隙間ができるため空気や水が入りやすく、植物が育ちやすい状態です。一方、古い土は団粒構造が壊れ、通気性や水はけが悪くなっていることも珍しくありません。土が乾きにくくじめじめしているため、トビムシが繫殖しやすくなります。

4.観葉植物につくトビムシの侵入経路

室内で管理している観葉植物の土にトビムシが発生した場合、おもに以下のような経路をたどって室内に侵入しています。

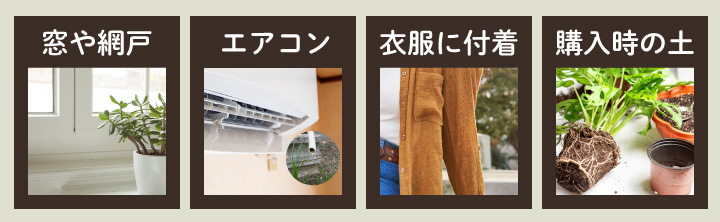

- 開けた窓、サッシと窓や網戸の隙間、エアコンのドレンホース

- 人間の衣服に付着

- 購入時の土

トビムシは開けた窓から入ることがあります。網戸をしていても、サッシとの間にわずかな隙間があれば侵入可能です。また、屋外からエアコンのドレンホースをつたって入ることもあります。隙間はテープなどで塞ぎ、ドレンホースは専用のカバーをつけましょう。

公園や庭など自然の多い環境で過ごしたときは、トビムシが服についてそのまま部屋に持ち込んでしまうことも少なくありません。帰宅時は虫がついていないかチェックし、玄関前で軽くはたいてから家に入るとよいでしょう。

観葉植物を購入した時点で、すでに土に卵や幼虫がひそんでいることもあります。念のため、購入後は新しい清潔な土に植え替えると安心です。

5.観葉植物につくトビムシの駆除方法

観葉植物の土にトビムシが発生して、不快に感じているという方もいるのではないでしょうか。トビムシのおもな対処法には、殺虫剤を使って駆除する、鉢土を新しいものに変えるなどがあります。

ここでは、トビムシが湧いたときの対処法について詳しく解説します。

5-1.殺虫剤を散布する

トビムシ駆除のもっとも手軽な方法は、殺虫剤の散布です。速効性のあるピレスロイド系殺虫剤をかけることで、十分な効果が得られます。殺虫剤を散布するときは、土全体に浸透するようにまんべんなくスプレーすることを意識しましょう。なるべく観葉植物自体にはかからないように注意してください。

散布前に植木鉢の下に新聞紙を敷いておくと、死んだトビムシが床に落ちたときに掃除がしやすいのでおすすめです。

殺虫剤を選ぶときは、必ずトビムシに適用がある園芸用か観葉植物専用の殺虫剤を使用してください。植物用以外の殺虫剤を使用すると、観葉植物に害をなす恐れがあります。

5-2.プランターの表面の土を捨てる

トビムシは、植物そのものではなく土に棲みつきます。卵を産み付けるのも土の中です。そのため、観葉植物にトビムシが発生したときは、鉢の表面の土をごっそり取り除くのも1つの方法です。

土を取り除いた後は、清潔な新しい土をもとの高さまで入れましょう。新しい土は、トビムシが湧きにくい赤玉土や鹿沼土などの無機質用土がおすすめです。

土の表面に殺虫剤をかけても、土中の卵は退治できないことが少なくありません。土そのものを取り除けば、土中に卵があったとしても駆除が可能です。

5-3.植え替える

トビムシが大量に繁殖しているときは、鉢土表面だけを取り除くのではなく、丸ごと植え替えたほうが安心です。

植え替えるときは、新しい鉢と新しい土を用意しましょう。鉢にもトビムシがついている可能性があるため、新しいものにしたほうが無難です。土と鉢の用意ができたら、観葉植物の株をそっと抜き、傷めないように注意して根から古い土を落としましょう。根に絡んだ土も水できれいに洗い流すことが大切です。

その後、新しい土を入れた鉢に株を植え替え、水をたっぷり与えてください。

6.トビムシが観葉植物につかないようにする予防法

トビムシが観葉植物に湧かないようにするためには、日ごろのお世話が大切です。発生後に駆除しても、その後のお世話が適切でなければ再発する可能性があるため、注意しましょう。

ここでは、トビムシの発生予防や再発防止につながるお世話の方法を紹介します。

6-1.植物を風通しと日当たりの良い場所に置く

観葉植物は日当たり・風通しの良い場所で管理しましょう。観葉植物が元気に育つだけでなく、害虫対策としても有効です。以下のような効果が期待でき、トビムシが嫌う環境が作れます。

日当たりが良い場所に置く

- 植物の生長が促進され、水分の吸収率が上がり土が乾きやすくなる

- 日光により土壌が殺菌される

風通しの良い場所に置く

- 湿気が溜まりにくくなり、土が乾きやすくなる

直射日光にさらすと葉焼けを起こす恐れがあるため、レースのカーテン越しに柔らかい光が当たるようにしましょう。適切な場所がなければ、植物用LEDライトの使用も検討してください。

また、ときどき窓を開けて風を入れるか、扇風機・サーキュレーターなどを回して空気を動かすことも大事です。扇風機やサーキュレーターを使うときは、植物に直接風が当たると乾燥しすぎにつながるため、間接的に当てるようにしてください。

6-2.水やりの頻度を見直す

水やりのしすぎで土が湿っている時間が長い場合は、頻度を見直しましょう。じめじめした状態が続くと、虫の発生を招くだけでなく、根腐れを起こす可能性もあります。

観葉植物の種類によって適切な頻度は異なりますが、目安は以下の通りです。

- 春と秋:週に1~2回

- 夏:週に2~3回

- 冬:月に1~3回

ただし、上記はあくまで目安です。毎回、土が乾いていることを確かめてから水やりしましょう。また、水やり後の受け皿に溜まった水は必ず捨ててください。放置していると虫が湧きやすくなるだけでなく、カビや悪臭の発生も招きます。

6-3.有機質の少ない肥料と土を使う

トビムシは土壌の細菌を食べて増えるため、有機質の少ない土を使うことも予防方法として有効です。観葉植物用の培養土や肥料にはさまざまな種類があり、含まれる有機質の割合も異なります。有機質の少ないものや無機質のものを使いましょう。無機質の土には以下のようなものがあります。

- 赤玉土

- 鹿沼土

- 軽石

- パーライト

- バーミキュライト

6-4.無機質でマルチングをする

トビムシは外から入ってきて、良さそうな環境を見つけて棲みつきます。そこで、観葉植物の鉢を化粧砂利や玉砂利などの無機質なものでマルチングして、土を隠すのもトビムシ対策としておすすめです。

ただし、トビムシはマルチングした石の隙間を抜けて入り込むこともできるので、完全に防げるわけではありません。マルチングだけでなく、ほかの予防法も併用しましょう。

6-5.定期的に植え替える

定期的な植え替えも、トビムシ発生の予防に効果的です。土が古くなると水はけが悪くなり、じめじめした土の状態が続いてトビムシが湧きやすくなります。植え替えて土を新しくすることで、発生しにくい環境づくりが可能です。

また、観葉植物の健全な生長のためにも、定期的な植え替えは重要です。植え替えせずに何年も経つと鉢の中に根が回り根詰まり状態になって、水をしっかり吸えないことで株が弱ってしまいます。鉢の下の穴から根が出てきている場合は、植物の根の行き場がなくなってしまっている状態です。暖かい気候の季節に、植え替えをしましょう。

6-6.不要な段ボールは早めに処分する

通販などで届いた段ボールは早めに処分することも大切です。不要な段ボールを部屋の片隅などに無造作に置いていると、室内の湿気を吸収して湿り、トビムシにとって棲みやすい環境になります。気付かないうちにトビムシが棲みつき、発生源となりかねません。

段ボールが要らない場合は早めに処分し、保管する場合は日当たりと通気性の良い場所に置きましょう。

7.観葉植物につくトビムシ以外の虫の種類

観葉植物には、トビムシ以外にもつく虫がたくさんいます。トビムシのほとんどの種類は、不快なだけで基本的に植物に害をなすことはありません。一方、トビムシ以外で観葉植物につく虫は害をなすものが多いため、注意が必要です。

ここでは、それぞれの害虫の特徴や発生した際の対処法について解説します。

7-1.ハダニ

ハダニは植物の葉裏に寄生して吸汁加害する虫です。被害に遭った葉にはぽつぽつと白い斑点ができますが、ハダニ自体がごく小さいため、発生初期の段階では見過ごすことも少なくありません。放置していると葉が次第にカスリ状になり、やがて褐色へと変色します。

単為生殖の性質を持ち、メスが1匹まぎれこんだらあっという間に繁殖するため、見つけ次第すぐに手を打つ必要があります。発生したときの対処法は以下の通りです。

- 葉水する

- 鉢ごと観葉植物を水に浸す

- (数が少ない場合)セロテープやマスキングテープでくっつけて取る

- (被害が広がっていない場合)発生した葉や枝を切り落とす

- 木酢液などの忌避剤をかける

- 殺虫剤を使う

こまめな葉水は害虫予防にも有効です。

7-2.カイガラムシ

カイガラムシは1年中発生する害虫で、数百種類以上存在します。種類によって大きさや形はさまざまですが、殻やロウ状、粉状物質に覆われた姿が特徴です。おもな被害には、吸汁加害し植物の生長を阻害する、糖分が含まれた排泄物によってすす病などの病気を媒介するなどがあります。

見た目が悪くなるだけでなく、放置していると植物が枯れることもあり、発生した場合はすみやかな対処が必要です。成虫になると薬剤が効きづらくなるため、なるべく幼虫のときに退治しましょう。以下はおもな対処法です。

- (幼虫)殺虫剤を散布する

- (成虫)硬めの歯ブラシやヘラでこすり落とす

- (成虫)大量発生した葉や枝は切り落として処分する

孵化し繁殖する5~7月ごろ、月に2、3回のペースで殺虫剤を散布するのが効果的です。

7-3.アブラムシ

アブラムシは小さな虫で、濃い緑色や淡い緑色のほか、赤や黄色、茶色いものもいます。1年中発生する上、繁殖力が高いためあっという間に増えるやっかいな虫です。葉や茎に寄生して吸汁し株を弱らせるほか、ウィルス病を媒介します。甘い排泄物によってすす病を誘発することもあります。

こまめに植物を観察し、発生に気付いたらすぐに以下の方法で対処しましょう。

- (数が少ない場合)手やピンセットで摘まみ取る・テープを貼って取る

- 洗い流す

- 木酢液をかける

- 殺虫剤を使う

アブラムシも単為生殖をします。メスが1匹でも残るとそこから増えるため、徹底的に駆除しましょう。

7-4.コバエ

コバエは小さなハエ類の総称で、さまざまな種類がいます。多くの場合、観葉植物につくのはキノコバエで、鉢土に卵を産み付け繁殖します。株そのものに害をなすことはないものの、室内をぶんぶんと飛び回る姿に不快感を覚える方は多いでしょう。また、大量に発生すると、土壌の栄養を吸い取られて株が弱ることがあります。

見つけたら、増える前の駆除が大切です。おもな対処法には以下があります。

- ハエ取りシートを設置する

- 鉢の表面の土を新しいものに変える

- 鉢ごと水に浸ける

- 殺虫剤を使う

キッチン用の置くタイプのハエ取りトラップは、観葉植物につくコバエにはあまり効果がありません。トラップを設置するときは、キノコバエの適用があるものを選びましょう。

7-5.コナジラミ

コナジラミは羽を持つ黄色や白色の小さな害虫で、葉の裏に棲みついて吸汁し、害を与えます。汁を吸われた部分の色が抜けてカスリ状になり、枯死することもあるほか、すす病やウィルス病の発症原因にもなります。

発生した際の対処法は以下の通りです。

- 水で洗い流す

- 殺虫剤をかける

- そばに黄色い粘着テープを設置する

殺虫剤は、卵と幼虫にはあまり効果がないものの、成虫には効きます。繰り返し散布し、徹底的に駆除しましょう。黄色いものに集まる習性を利用し、そばに粘着力のある黄色いシートを置いておくのも有効です。成虫が自然に集まり、駆除できます。

まとめ

観葉植物につくトビムシは、数ミリ程度の大きさで、跳躍器というバネ状の器官で飛び跳ねて移動をする虫です。土中のバクテリアなどを食べて生きており、観葉植物に一般的に害は与えないものの、植物の周りをぴょんぴょん飛び跳ねるため不快感を覚えられることが多く、嫌われる傾向にあります。

ピレスロイド系殺虫剤をかけたりプランターの土を捨てたり、植え替えたりすることで対処が可能です。じめじめ湿った環境を好むため、土が濡れている状態を長く続かせないように風通しの良い場所で育てて、水やり頻度も調整するのも繁殖を抑えるポイントとなります。

法人のお客様にはグリーンレンタルを無料でお試しいただけます

お試しプランをご希望の際には導入開始月(導入開始日~導入開始月の最終日まで)は

スタートアッププランにて1鉢を無料でお試しいただけます。

継続せずにサービスを停止する場合、サービス停止月の25日までにご連絡いただければ

料金は一切発生しません。

関連記事

-

水を吸わない観葉植物の理由とは?枯れる前に確認すべきポイント

観葉植物を育てていると「水やりをしているのに元気がない」「水が土に浸透せずに流れ出てしまう」といった悩みに直面することがあります。実はこれらの問題には様々な原因が潜んでいます。 本…

観葉植物を育てていると「水やりをしているのに元気がない」「水が土に浸透せずに流れ出てしまう」といった悩みに直面することがあります。実はこれらの問題には様々な原因が潜んでいます。 本… -

観葉植物の季節別の水やり頻度!タイミングや水のやり方・注意点も

当記事では、観葉植物の季節ごとの水やり頻度や、水やりのタイミングの見極め方、また水やりにおける注意点などを解説します。観葉植物を最近育て始めたという方は、ぜひ参考にしてください。

当記事では、観葉植物の季節ごとの水やり頻度や、水やりのタイミングの見極め方、また水やりにおける注意点などを解説します。観葉植物を最近育て始めたという方は、ぜひ参考にしてください。 -

暑さに強い観葉植物5選:初心者にも育てやすい種類

暑い夏を乗り切る頼もしい味方、耐暑性の高い観葉植物をご紹介します。初めて植物を育てる方でも安心の5種類は、強い日差しや蒸し暑さにも負けず、美しい緑を保ちます。水やりの頻度も少なくて…

暑い夏を乗り切る頼もしい味方、耐暑性の高い観葉植物をご紹介します。初めて植物を育てる方でも安心の5種類は、強い日差しや蒸し暑さにも負けず、美しい緑を保ちます。水やりの頻度も少なくて… -

観葉植物の土からコバエが湧く理由と今すぐできる対策

室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観…

室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観…

新着記事

- オフィスでの観葉植物のレイアウト8選!おしゃれに見せるコツも紹介

当記事では、オフィスに観葉植物を取り入れる際のレイアウトアイデアや、観葉植物をおしゃれに配置するコツを紹介します。

当記事では、オフィスに観葉植物を取り入れる際のレイアウトアイデアや、観葉植物をおしゃれに配置するコツを紹介します。 - オフィス緑化の効果・メリットは?費用相場や成功のポイントも解説!

オフィス緑化は、働く人のストレス軽減や集中力向上に役立つ取り組みです。植物を取り入れることで空気環境が整い、コミュニケーションの活性化や企業イメージ向上にもつながります。

オフィス緑化は、働く人のストレス軽減や集中力向上に役立つ取り組みです。植物を取り入れることで空気環境が整い、コミュニケーションの活性化や企業イメージ向上にもつながります。 - 観葉植物の寿命を縮める「NG習慣」5選!今日からやめるべきこと

観葉植物を育てる喜びは、日々の成長を間近で感じられることにあります。しかし、どれだけ愛情を注いでいても「なぜか葉が黄色くなる」「いつの間にか枯れた」という壁にぶつかる方は少なくあ…

観葉植物を育てる喜びは、日々の成長を間近で感じられることにあります。しかし、どれだけ愛情を注いでいても「なぜか葉が黄色くなる」「いつの間にか枯れた」という壁にぶつかる方は少なくあ… - 【お知らせ】当社代表者名を騙る不審メール(なりすましメール)に関する注意喚起平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 現在、当社名および当社代表者名を騙り、LINEグループの作成やQRコードの送付を求める不審なメールが送信されている事例を確認してお…

法人のお客様には

グリーンレンタルを

無料でお試しいただけます。

『GOOD GREEN』は、全ての施設に最高のサービスを提供します。

観葉植物のレンタルが初めての方や、従来のサービスに不満がある方には、トライアル期間中無料でご利用いただけます。満足いただけない場合は料金を頂きません。植物が枯れた場合も無料で交換いたします。

ぜひ一度、プロのコーディネートを含めてお試しください。