観葉植物の土からコバエが湧く理由と今すぐできる対策

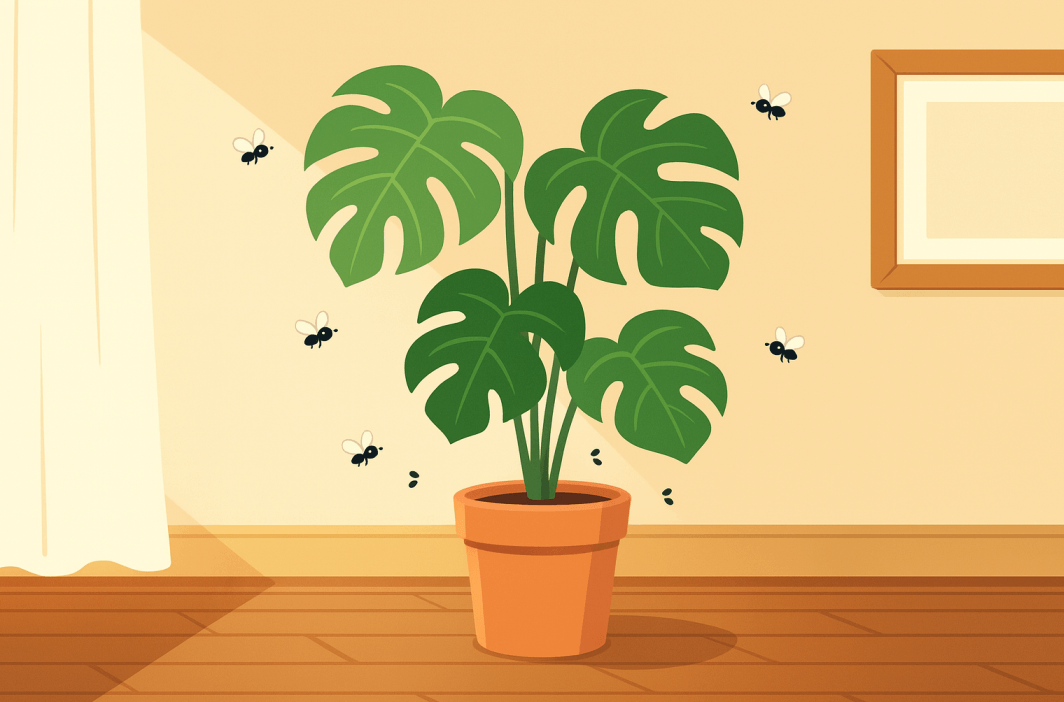

室内で観葉植物を育てると、知らないうちに「コバエ」が湧いて困った経験はありませんか?実は湿った土や肥料、通気性の悪い環境がコバエの温床になっている可能性があります。本記事では、観葉植物の土からコバエが湧く理由と、すぐにできる具体的な対策をわかりやすく解説します。

※本記事ではコバエの実物写真は使用しておらず、イラストや説明図のみで解説しています。安心してお読みください。

プランやレイアウト、

お見積りのご相談は無料!

目次

- コバエが発生すると室内環境への影響

- 観葉植物の土や肥料がコバエの温床となる理由

- 通気性の悪い環境がコバエ発生を促進する仕組み

- コバエの繁殖サイクルと繰り返す理由

- 観葉植物のコバエ対策|室内でできる基本の予防方法

- 水やり頻度とタイミングの最適化

- 受け皿や鉢底の水分管理と清掃

- 観葉植物周辺の掃除・ホコリ対策

- コバエがわかない土・肥料の選び方と活用法

- 無機質用土の特徴と選び方

- コバエ対策に効果的な表土のカバー材

- コバエが発生しにくい鉢・底石の活用方法

- コバエが発生しにくい観葉植物・土を使わない育て方

- ハイドロカルチャーの特徴とコバエ防止効果

- 水耕栽培のメリット・デメリットとコバエ対策

- エアプランツの育て方とコバエが発生しない理由

- 多肉植物・サボテンがコバエを寄せ付けにくい理由

コバエが発生すると室内環境

コバエは食品や生ゴミ、排水口などの汚れた場所を好み、菌や雑菌を媒介することがあります。これにより、食品の汚染や食中毒のリスクが高まるだけでなく、衛生面での不安も増大します。

植物へのダメージと悪臭・カビの発生

コバエが発生する環境では、植物の健康が損なわれるだけでなく、カビや悪臭によって室内環境も悪化しやすくなります。

植物へのダメージ

・幼虫が根を傷つける

・成長不良や枯死リスク

悪臭・カビの発生

・高湿度でカビ・悪臭発生

・水分でカビ繁殖

・室内に臭気が広がる

快適性と生活の質の低下

コバエは一度発生すると短期間で大量に増殖し、日常的に目にする機会が増えます。これにより、日々の快適性が損なわれ、精神的なストレスも蓄積します。特に夜間の照明やPC周辺に集まることで、仕事やリラックスタイムを妨害されることもあり、日常生活に小さな不快感が積み重なってしまいます。

駆除・予防の手間とコスト増

コバエが繁殖すると、駆除や予防のための手間やコストも増加します。殺虫剤やトラップの設置、土の入れ替え、鉢周辺の清掃など、日常的なメンテナンスが必要となり、忙しい現代人にとっては大きな負担となりがちです。

観葉植物の土や肥料がコバエの温床となる理由

観葉植物の有機質の土や肥料は植物に栄養を与えますが、同時にコバエの産卵場所にもなります。湿った土や臭いはコバエを引き寄せ、受け皿の水溜まりも繁殖を加速させます。古い土には卵や幼虫が残り、植え替え時にコバエが急増することもあります。

有機質土壌とコバエの関係

有機質の土や肥料(腐葉土、堆肥、ピートモスなど)は、植物の成長に不可欠な栄養源ですが、同時にコバエの幼虫や成虫にとっても理想的なエサとなります。特に分解途中の有機物は、コバエの幼虫が好む微生物や菌類を豊富に含むため、発生源となりやすいのです。

湿度と臭いがコバエを誘引するメカニズム

土が常に湿っていると、微生物の活動が活発になり、分解時に独特の臭いが発生します。この臭いはコバエを強く引き寄せる要因となり、産卵場所として選ばれやすくなります。特に水はけの悪い鉢や受け皿に水が溜まっていると、コバエの繁殖サイクルが加速します。

古い土・再利用土のリスク

一度使った土や古い土には、コバエの卵や幼虫が残っていることがあります。これらが再び発生源となり、植え替えや新しい植物導入時にコバエが一気に増えることも。土の再利用は経済的ですが、衛生面では新しい土を使う方が安全です。

通気性の悪い環境がコバエ発生を促進する仕組み

観葉植物を室内で育てる際、通気性の悪い環境はコバエ(主にキノコバエやチョウバエ)の発生リスクを大幅に高めます。

土の湿気がこもりやすく、コバエの産卵環境が整う

風通しが悪いと、鉢や土の中の湿度が高く保たれます。湿った土はコバエの成虫が好んで産卵する場所となり、幼虫の成長にも最適な環境です。特に有機質を多く含む土は水分を保持しやすく、コバエの温床になりやすいのです。

カビや腐敗が進み、コバエのエサが増加

空気が滞ると、土や鉢の表面でカビや腐敗が進行します。これらの有機物はコバエの幼虫や成虫の重要なエサとなり、個体数の増加を後押しします。カビの発生は見た目にも悪影響を与え、衛生面でも問題です。

天敵が少なく、コバエが繁殖しやすい

通気性の悪い場所では、クモやハチなどコバエの天敵となる昆虫が少なくなります。捕食者が減ることで、コバエの個体数が抑制されにくくなり、短期間で大量発生につながります。

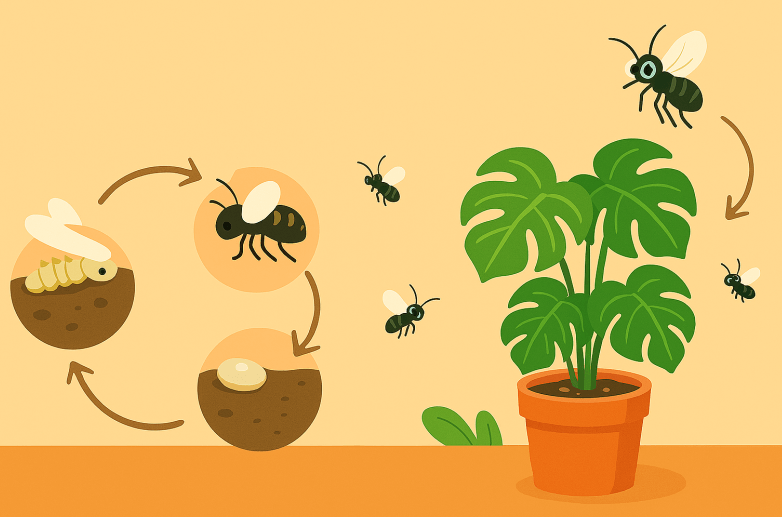

コバエの繁殖サイクルと一度発生すると繰り返す理由

コバエは一度発生すると、土や鉢の奥に残った卵や幼虫から繰り返し発生しやすい害虫です。短期間で成虫になり、すぐに再び産卵を始めるため、駆除が不十分だと増殖が止まりません。特に湿った有機質の多い環境では繁殖が加速し、室内でも季節を問わず発生し続ける原因になります。

コバエの繁殖サイクルの特徴

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 成長スピード | 卵から成虫まで約1~2週間で成長 |

| 産卵数 | 1匹のメスが一度に50~300個の卵を産む |

| 繁殖環境 | 湿った有機質の多い土や水分が多い環境で爆発的に増殖 |

| 再産卵 | 成虫はすぐに再び産卵を開始 |

| 残留リスク | 土・受け皿・鉢の奥に卵や幼虫が残りやすい |

コバエの卵・幼虫が土に残るメカニズム

コバエの卵や幼虫は、土の表面から3~4cmほどの深さに産みつけられることが多く、通常の掃除や表面の乾燥だけでは取り除ききれません。さらに、鉢底や排水口付近の湿った部分にも卵が残りやすく、成虫だけを駆除しても再発の原因となります。

駆除が不十分だとサイクルが止まらない理由

| 不十分な駆除例 | 再発する理由 |

|---|---|

| 成虫だけを駆除 | 土中の卵・幼虫が残り孵化する |

| 表面だけ掃除・乾燥 | 土中深くの卵・幼虫が生き残る |

| 湿った環境のまま | 卵・幼虫の生存率が高くなる |

現代住環境がコバエの繁殖を助長する

現代の住宅やオフィスは気密性が高く、室内の温度や湿度が一定に保たれやすい特徴があります。このため、冬場でもコバエが生存しやすく、発生サイクルが季節を問わず続く傾向があります。加湿器や観葉植物の水やりによる湿気も、コバエの繁殖を後押ししています。

卵や幼虫の持ち込みリスクと対策

新しい観葉植物や土を購入した際、すでに卵や幼虫が混入していることがあります。購入時に土の状態をよく確認し、可能であれば無機質の土を選ぶことで、持ち込みリスクを減らすことができます。

観葉植物のコバエ対策|室内でできる基本の予防方法

コバエ対策は「水やり」「受け皿・鉢底の管理」「周辺の掃除」の基本を押さえることが大切です。特にコバエは湿った環境で繁殖するため、土の乾湿メリハリや水はけ改善、こまめな掃除が効果的。本記事では初心者でも今日からすぐ実践できる室内向けの予防方法をわかりやすく解説し、観葉植物を快適に育てながらコバエを寄せ付けないコツを具体的に紹介します。

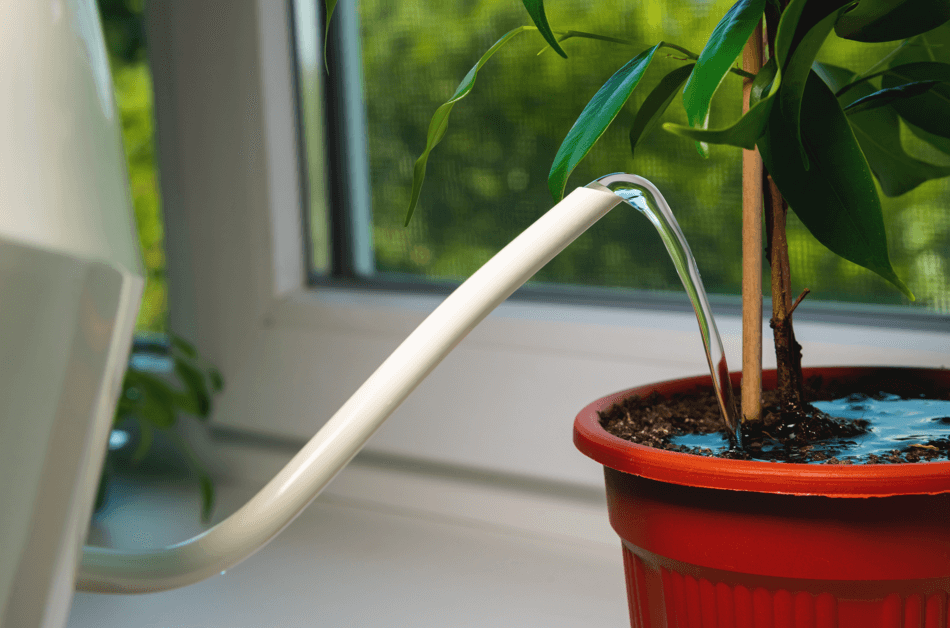

水やり頻度とタイミングの最適化

観葉植物を美しく健康に育てるためには、水やりの頻度とタイミングの最適化が欠かせません。特にコバエ対策の観点からは、「土の表面が完全に乾いてから水やりをする」ことが基本となります。常に湿った状態を保つと、キノコバエやチョウバエなどのコバエが発生しやすくなるため、乾燥と潤いのメリハリを意識しましょう。

季節ごとの水やり頻度と時間帯

| 季節 | 頻度・時間帯 | ポイント |

|---|---|---|

| 春・秋 | 月3~5回、午前中 | 気温15℃以上で頻度増、15℃未満で頻度減 |

| 夏 | 月4~8回、朝夕 | 猛暑日は朝夕2回、日中高温時は避ける |

| 冬 | 月1~3回、午前9時ごろ | 乾燥気味を意識、土の乾き具合を観察 |

水やりチェッカーや指での確認

初心者や忙しい方には、水やりチェッカーの活用がおすすめです。土に挿すだけで水分量を色で知らせてくれるため、過剰な水やりや乾燥を防げます。

受け皿や鉢底の水分管理と清掃

観葉植物の健やかな生育とコバエ対策には、「受け皿や鉢底の水分管理」と「定期的な清掃」が欠かせません。受け皿に水が長時間残ると、根腐れやカビの発生、さらにコバエや蚊などの害虫繁殖の温床となります。特に室内で植物を育てる場合、衛生面と美観の両立が重要です。

受け皿の水は必ず早めに除去

・水やり後の受け皿に溜まった水は、必ず数時間以内に捨てる。

・植物が吸収しきれなかった水が残ると、根が常に湿り、酸素不足や根腐れの原因になる。

・小型・中型の鉢は、鉢ごと持ち上げて水を捨てると簡単。

・大型鉢は、スポイト・スポンジ・吸水性の布を使うと手軽に水を除去できる。

週1回の受け皿・鉢底の清掃で衛生維持

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 洗浄頻度 | 週に一度、水洗いする | 受け皿・鉢底のぬめりや汚れを落とす |

| 洗浄方法 | 汚れがひどい場合は中性洗剤を使う | 洗剤使用後は十分にすすぐ |

| 乾燥 | 洗浄後はしっかり乾燥させる | 湿ったまま戻すとカビ・菌が繁殖しやすくなる |

鉢底の水はけと湿気対策

鉢底に鉢底石を敷いたり、鉢の高さを少し上げて空気の流れを確保することで、水はけが良くなり、湿気がこもりにくくなります。これにより、コバエやカビの発生リスクも低減します。

観葉植物周辺の掃除・ホコリ対策

観葉植物を室内に置くと、葉や周辺にホコリがたまりやすくなります。ホコリは見た目を損なうだけでなく、植物の健康や室内の衛生環境にも影響を与えるため、定期的な掃除とケアが欠かせません。ここでは、観葉植物周辺の掃除やホコリ対策について、初心者でも実践しやすい方法をご紹介します。

葉の表も裏もやわらかい布や軍手で優しく拭き取る

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ホコリの付着 | 葉の表面だけでなく裏側にも付着しやすく、放置すると呼吸・光合成を妨げる原因になる |

| 掃除方法 | やわらかい布や軍手で1枚ずつ丁寧に拭き取るとよい。軍手は細かい部分まで効率よく掃除でき、葉が薄いタイプや小型植物にも適している |

| 拭くポイント | 力を入れすぎず、優しくなでるように拭くことがポイント |

ホコリや枯葉はこまめに取り除き、害虫や病気の予防につなげる

ホコリや枯葉を放置すると、カビや害虫の温床になります。特に鉢の上や鉢カバーの中に落ちた枯葉は、コバエやダニなどの発生リスクを高めるため、見つけ次第すぐに取り除きましょう。掃除のついでに葉の状態や害虫の有無もチェックする習慣をつけると、病気やトラブルの早期発見につながります。

シャワーは暖かい時期に、寒い時期は水拭きでケア

春から夏の暖かい時期は、屋外でシャワーをかけて葉の汚れやホコリを一気に洗い流すのが効果的です。一方、冬場は水を多用すると植物が弱るため、湿らせたティッシュや布で1枚ずつ拭き取る方法がおすすめです。季節や植物の種類に合わせたケアを心がけましょう。

掃除の際は植物の健康状態や害虫の有無もあわせてチェックする

掃除のタイミングで、葉の色やツヤ、異常の有無を観察しましょう。葉が黄色くなっていたり、ベタつきや斑点がある場合は、病害虫のサインかもしれません。早めに発見して対処することで、植物の健康と室内の衛生を守ることができます。

コバエがわかない土・肥料の選び方と活用法

観葉植物のコバエ対策には無機質用土と適切な肥料選びが重要です。赤玉土やパーライトなどの無機質用土は虫やカビが発生しにくく、水はけが良いためコバエの原因となる湿気を防げます。栄養分が少ないため、虫がわきにくい化成肥料や液体肥料を併用するのがおすすめです。本記事ではコバエを防ぎながら観葉植物を健康に育てる土と肥料の選び方を解説します。

有機質を含まない無機質用土の特徴と選び方

無機質用土の主な特徴

・虫やカビが発生しにくい

無機質用土は有機物を含まないため、コバエやカビのエサとなる成分がほぼありません。特に赤玉土、鹿沼土、軽石、パーライト、ゼオライトなどが代表的で、これらは虫の卵や幼虫が混入するリスクも低いです。

水はけ・通気性が良い

鉱物由来の粒状構造により、根の周囲に空気がしっかりと行き渡ります。これにより根腐れや過湿による病気を防ぎ、コバエの発生源となるジメジメした環境を作りません。

・根が丈夫に育つ

無機質用土は硬くて粒が崩れにくいので、根はゆっくりと、しかし強く張るようになります。結果として、植物全体がコンパクトにまとまり、室内インテリアとしても管理しやすくなります。

・成長はやや緩やか

有機質用土に比べて栄養分の保持力が低いため、植物の成長スピードはやや遅くなります。その分、葉が締まり、形よく育つ傾向があります。

無機質用土の選び方と活用ポイント

観葉植物用の土には無機質主体の商品が増えています。パッケージに「有機質不使用」「虫がわきにくい」と記載されているものを選ぶと安心です。

単体またはブレンドで使う

赤玉土や鹿沼土、パーライトなどを単体で使うだけでなく、複数をブレンドして水はけや通気性、保水性のバランスを調整するのもおすすめです。例えば、赤玉土+パーライトの組み合わせは根腐れ防止と軽量化に効果的です。

肥料は化成肥料や液体肥料を併用

無機質用土は栄養分が少ないため、肥料切れに注意が必要です。虫が苦手な方は有機肥料(油かす、魚粉など)ではなく、化成肥料や液体肥料を使うことで、虫の発生をさらに抑えられます。

コバエ対策に効果的な表土のカバー材

観葉植物のコバエ対策として、土の表面をカバーする「表土カバー材」の活用は非常に有効です。コバエ(特にキノコバエやチョウバエ)は、土の表面に卵を産みつける習性があるため、物理的にバリアを設けることで産卵や発生を抑制できます。

無機質素材がコバエ防止に最適

| 素材 | 特徴・メリット |

|---|---|

| 砂・軽石 | 通気性が良く湿気がこもりにくいため、コバエの繁殖を抑える効果が高い |

| 赤玉土 | 無機質でコバエが卵を産みつけにくく、観葉植物の表土カバー材として使える |

| パーライト・バーミキュライト | 軽量で扱いやすく、鉢の移動や植え替え時にも便利 |

表土カバーの厚みと敷き方のポイント

効果的な厚みは1~3cm程度。鉢全体をしっかり覆うことで、コバエの侵入や産卵を防ぎます。薄すぎるとバリア効果が弱まり、厚すぎると水やりや根の呼吸を妨げるため、適度な厚みを守ることが重要です。

有機素材の注意点

ウッドチップやココヤシファイバーなどの有機素材は、見た目のナチュラルさやインテリア性で人気ですが、湿気がこもりやすくコバエの温床になるリスクも。特に室内で使う場合は、無機質素材を優先するのが安全です。

コバエが発生しにくい鉢・プランターの選び方と底石の活用

観葉植物を清潔で快適な室内環境で楽しむためには、コバエが発生しにくい鉢やプランター選び、そして底石の活用が非常に重要です。特に小さな子どもやペットがいる家庭では、衛生面と安全性の両立が求められます。ここでは、園芸初心者から中級者までが実践しやすいポイントを中心に、最新の知見とともに解説します。

鉢底に水抜き穴がある鉢を選ぶ

コバエは湿度の高い環境を好むため、鉢底にしっかりと水抜き穴があるものを選ぶことが基本です。水はけが悪いと土が常に湿った状態となり、コバエの産卵や繁殖を促進してしまいます。逆に、排水性の高い鉢は土の乾燥が早く、コバエが発生しにくくなります。

素焼き・テラコッタ鉢の通気性を活用

プラスチック鉢よりも素焼きやテラコッタ鉢は通気性が高く、内部の湿気がこもりにくいのが特徴です。鉢自体が呼吸することで、土の蒸れを防ぎ、コバエの発生リスクを下げることができます。見た目もナチュラルでインテリア性が高い点も人気です。

鉢底石で通気性と排水性を向上

鉢の底に軽石や砂利などの鉢底石を敷くことで、余分な水分がたまりにくくなり、通気性も向上します。これにより、根腐れや土の過湿を防ぎ、コバエが好む環境を作らないことができます。特に、鉢底石はプランターのサイズや植物の種類に合わせて選ぶと効果的です。

底に穴がない鉢はカバー利用に

インテリア性を重視して底穴のない鉢を使いたい場合は、必ず内側に穴あきの鉢(内鉢)をセットし、外側の鉢はカバーとして利用しましょう。これにより水抜きが確保され、コバエの発生源となる過剰な湿気を防げます。

コバエが発生しにくい観葉植物・土を使わない育て方(ハイドロカルチャー・エアプランツなど)

ハイドロカルチャーの特徴とコバエ防止効果

ハイドロカルチャーは土を使わず無菌のハイドロボールで観葉植物を育てる方法で、有機物を含まないためコバエや害虫が発生しにくく衛生的です。土に比べてカビや根腐れのリスクが低く、室内でも清潔に管理できる点が人気ですが、土に比べて保肥力が低く、定期的な液体肥料での栄養補給が必要な点はデメリットです。また、植え替え時は根の土をしっかり落とさないとコバエが発生する可能性があるため注意しましょう。

ハイドロカルチャーの無菌性と衛生面

ハイドロボールは高温焼成された無菌素材で、細菌やカビ、害虫の卵が混入していません。そのため土よりもカビや根腐れのリスクが低く、室内でも清潔に管理できることから人気があります。植え替え時は根の土をしっかり洗い流し、ハイドロボールだけで植えることが大切です。土が残るとコバエ発生の原因になるため注意しましょう。

コバエ防止効果の仕組み

コバエの主な発生源は有機物や湿った環境ですが、ハイドロカルチャーではそれらが排除されるため、コバエの幼虫が育つ環境自体がありません。さらに、ハイドロボールは劣化しにくく、繰り返し使えるため、長期間にわたって衛生的な状態を維持できます。水やり管理もしやすく、余分な水分がたまりにくいため、根腐れやカビの発生も抑えられます。

水耕栽培(水栽培)のメリット・デメリットとコバエ対策

水耕栽培は、土を使わず水と専用肥料だけで植物を育てるため、家庭やオフィスで観葉植物を楽しむ人にとって衛生的で管理しやすい方法として人気が高まっています。特にコバエ対策の面で、土壌栽培よりも大きなメリットがある一方、注意すべきポイントも存在します。

水耕栽培のメリット:コバエや害虫のリスク低減

| メリット | 内容 |

|---|---|

| コバエ・害虫リスクの低減 | 土を使わないため、キノコバエ・チョウバエ・線虫など土壌由来の害虫発生リスクが大幅に減る |

| 害虫被害回避 | 土栽培に比べて80%以上の害虫被害を回避でき、農薬使用量も削減できる |

| 衛生的で清掃が容易 | 室内が汚れにくく、植物の根元や周囲の掃除がしやすいため管理が簡単 |

水耕栽培のデメリット:水の管理とコバエ発生リスク

水耕栽培でもコバエが全く発生しないわけではありません。特に水が古くなったり、容器や周囲が不衛生な状態になると、コバエが水中や周囲に卵を産みつけて繁殖することがあります。また、水中の有機物や枯れた葉、肥料の残留物がコバエの発生源となるため、衛生管理が不十分だと被害が拡大しやすい点には注意が必要です。

エアプランツ(チランジア)の育て方とコバエが発生しない理由

エアプランツ(チランジア)は、観葉植物の中でも特にコバエが発生しにくい植物として注目されています。その最大の理由は「土を使わずに育てる」という独自の生態にあります。コバエの多くは、湿った有機質の土壌や腐葉土を好み、そこに卵を産み付けて繁殖します。しかし、エアプランツは根を土に張らず、空気中の水分や栄養分を葉から直接吸収するため、コバエの発生源となる有機物が存在しません。

明るい日陰と風通しの良い場所が基本

エアプランツは直射日光を避け、明るい日陰や風通しの良い場所で管理するのが理想です。空気の流れがあることで湿気がこもらず、カビや他の害虫の発生も抑えられます。

水やりは週2~3回、しっかり乾燥させる

水やりは霧吹きや浸水で週2~3回を目安に行い、与えた後は葉の間に水が残らないようにしっかり乾燥させることが大切です。湿気がこもると根腐れやカビの原因となるため、乾燥と通気性のバランスがポイントです。

定期的な葉の清掃と観察で健康維持

葉にホコリや汚れが溜まると、害虫の温床になることがあります。定期的にぬるま湯でやさしく洗い流し、葉の状態を観察することで、害虫の早期発見と予防につながります。

初心者は大きめの株を選び、吊るす・壁掛けで管理

エアプランツは吊るしたり壁掛けで育てることで、風通しが良くなり管理も容易です。特に初心者は大きめで元気な株を選ぶと、乾燥や水やりの失敗にも強く、育てやすいでしょう。

多肉植物・サボテンがコバエを寄せ付けにくい理由

多肉植物やサボテンは、観葉植物の中でも特にコバエ(キノコバエやチョウバエなど)が発生しにくい植物として注目されています。その理由は、彼らの生育環境や管理方法、土壌の特徴にあります。ここでは、コバエ対策に悩む方に向けて、多肉植物・サボテンがなぜコバエを寄せ付けにくいのかを解説します。

水やり頻度が少なく、乾燥した土壌環境

多肉植物やサボテンは乾燥地帯原産で、水分を葉や茎に蓄える性質があります。そのため、一般的な観葉植物に比べて水やりの頻度が極端に少なく、土が乾燥しやすいのが特徴です。コバエの幼虫は湿った土壌でしか生きられないため、乾燥した環境では繁殖が難しくなります。

有機物の少ない無機質用土の使用

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用する用土 | 赤玉土、バーミキュライト、ハイドロボールなどの無機質用土 |

| 特徴 | 腐葉土やバークなどの有機物をほとんど含まない |

| コバエ対策としての効果 | コバエの餌となる分解有機物が極めて少ないため、幼虫の発生源を断つことができる |

落ち葉や枯れた部分が少なく、産卵場所ができにくい

多肉植物やサボテンは葉や茎が厚く丈夫なため、落ち葉や腐敗部分が出にくい特徴があります。コバエは腐敗した有機物や枯葉に産卵するため、こうした環境が少ないことで発生リスクが下がります。

風通しと日当たりの良い管理

多肉植物やサボテンは明るく風通しの良い場所を好むため、室内でも窓際や通気性の高い場所で管理されることが多いです。これにより、湿度がこもりにくく、コバエの繁殖環境が作られにくくなります。

植物を育ててみたいけど、日々の手入れが心配…そんな方におすすめなのが、GOOD GREENの植物レンタルサービスです。

カタログからお好みの植物を選べるほか、専門スタッフがお部屋に合った植物を選定します。初期費用を抑えて快適な暮らしを手軽に始めてみませんか?

SUBSCRIPTION

累計3,000社以上が導入、月間5,000鉢レンタル中!

GOOD GREENの観葉植物レンタルは、1鉢から始められる月額サービスです。

プランに応じて、設置や水やり、剪定、交換まで、プロにお任せOK。

日常の空間から特別なシーンまで、グリーンのある心地よい空間を手軽に楽しめます。

まずはお気軽にご相談ください。

空間の雰囲気に合わせて、最適な植物を選べます

レンタルできる観葉植物一覧はこちら

さいごに

観葉植物を安心して楽しむためには、コバエ対策を習慣にすることが大切です。今回紹介した基本のポイントを実践することで、室内を清潔で快適に保ちながら、植物本来の美しさを長く楽しむことができます。小さな工夫で暮らしの質を上げ、心地よいグリーンライフを始めてみてください。

関連記事

-

暑さに強い観葉植物5選:初心者にも育てやすい種類

暑い夏を乗り切る頼もしい味方、耐暑性の高い観葉植物をご紹介します。初めて植物を育てる方でも安心の5種類は、強い日差しや蒸し暑さにも負けず、美しい緑を保ちます。水やりの頻度も少なくて…

暑い夏を乗り切る頼もしい味方、耐暑性の高い観葉植物をご紹介します。初めて植物を育てる方でも安心の5種類は、強い日差しや蒸し暑さにも負けず、美しい緑を保ちます。水やりの頻度も少なくて… -

オフィス緑化の効果・メリットは?費用相場や成功のポイントも解説!

オフィス緑化は、働く人のストレス軽減や集中力向上に役立つ取り組みです。植物を取り入れることで空気環境が整い、コミュニケーションの活性化や企業イメージ向上にもつながります。

オフィス緑化は、働く人のストレス軽減や集中力向上に役立つ取り組みです。植物を取り入れることで空気環境が整い、コミュニケーションの活性化や企業イメージ向上にもつながります。 -

加湿器代わりに最適な観葉植物おすすめ5選:乾燥対策に!

観葉植物は、インテリアとしてだけでなく、自然な加湿器としても活躍します。乾燥が気になる季節にぴったりの観葉植物を5選し、その育て方を紹介します。ぞれぞれの観葉植物についての特徴や育…

観葉植物は、インテリアとしてだけでなく、自然な加湿器としても活躍します。乾燥が気になる季節にぴったりの観葉植物を5選し、その育て方を紹介します。ぞれぞれの観葉植物についての特徴や育… -

観葉植物をオフィスに置く効果7選|選び方や人気の観葉植物も紹介!

オフィスに観葉植物を取り入れることで得られる7つの効果として、空気清浄や湿度調整、ストレス軽減など、働く環境の質を高めるメリットを詳しく解説します。

オフィスに観葉植物を取り入れることで得られる7つの効果として、空気清浄や湿度調整、ストレス軽減など、働く環境の質を高めるメリットを詳しく解説します。

新着記事

- 徒長する前に防ぐ!観葉植物の成長をコントロールする簡単な日常ケア習慣【初心者向け】

「最近なんだかヒョロヒョロしてきた」「葉の間がスカスカで元気がない」と感じて、不安な気持ちになっていませんか? せっかくお気に入りの一鉢を迎え入れたのに、数ヶ月で形が崩れてしまうの…

「最近なんだかヒョロヒョロしてきた」「葉の間がスカスカで元気がない」と感じて、不安な気持ちになっていませんか? せっかくお気に入りの一鉢を迎え入れたのに、数ヶ月で形が崩れてしまうの… - オフィスでの観葉植物のレイアウト8選!おしゃれに見せるコツも紹介

当記事では、オフィスに観葉植物を取り入れる際のレイアウトアイデアや、観葉植物をおしゃれに配置するコツを紹介します。

当記事では、オフィスに観葉植物を取り入れる際のレイアウトアイデアや、観葉植物をおしゃれに配置するコツを紹介します。 - オフィス緑化の効果・メリットは?費用相場や成功のポイントも解説!

オフィス緑化は、働く人のストレス軽減や集中力向上に役立つ取り組みです。植物を取り入れることで空気環境が整い、コミュニケーションの活性化や企業イメージ向上にもつながります。

オフィス緑化は、働く人のストレス軽減や集中力向上に役立つ取り組みです。植物を取り入れることで空気環境が整い、コミュニケーションの活性化や企業イメージ向上にもつながります。 - 観葉植物の寿命を縮める「NG習慣」5選!今日からやめるべきこと

観葉植物を育てる喜びは、日々の成長を間近で感じられることにあります。しかし、どれだけ愛情を注いでいても「なぜか葉が黄色くなる」「いつの間にか枯れた」という壁にぶつかる方は少なくあ…

観葉植物を育てる喜びは、日々の成長を間近で感じられることにあります。しかし、どれだけ愛情を注いでいても「なぜか葉が黄色くなる」「いつの間にか枯れた」という壁にぶつかる方は少なくあ…

法人のお客様には

グリーンレンタルを

無料でお試しいただけます。

『GOOD GREEN』は、全ての施設に最高のサービスを提供します。

観葉植物のレンタルが初めての方や、従来のサービスに不満がある方には、トライアル期間中無料でご利用いただけます。満足いただけない場合は料金を頂きません。植物が枯れた場合も無料で交換いたします。

ぜひ一度、プロのコーディネートを含めてお試しください。